“Yo sí te creo.” Esta frase, convertida en consigna, ha ganado fuerza en los discursos feministas contemporáneos como una forma de contrarrestar siglos de silenciamiento, desconfianza y revictimización hacia quienes han denunciado abusos o violencias. Su potencia radica en su ruptura: se propone como afirmación absoluta allí donde históricamente ha habido sospecha. Y, sin duda, su surgimiento no es gratuito. Es una respuesta legítima frente a sistemas que durante décadas —cuando no siglos— han ignorado, minimizado o culpabilizado a quienes han sufrido.

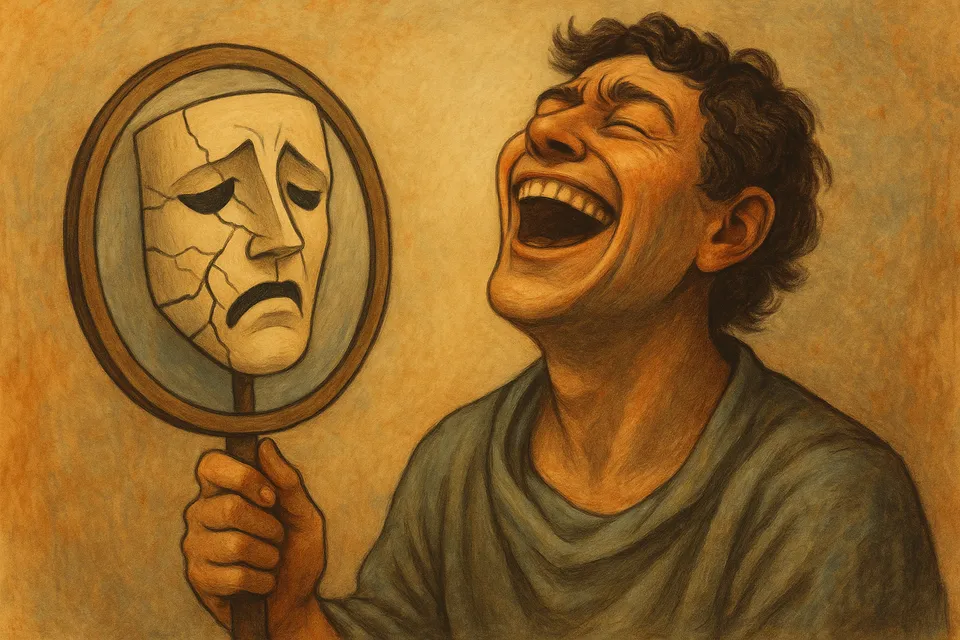

Pero ¿puede una frase poderosa volverse peligrosa si se transforma en dogma? ¿Puede la compasión degenerar en injusticia cuando excluye el análisis? ¿Es posible defender a quien sufre sin por ello condenar, sin juicio, a quien es señalado?

El valor de escuchar sin prejuicios

Toda denuncia merece ser atendida. Eso es indiscutible. Escuchar con respeto, sin burlas ni trivialización, es una obligación ética. Durante demasiado tiempo, muchas personas —especialmente mujeres— han sido calladas, desacreditadas o infantilizadas al intentar exponer experiencias de violencia. Frente a esta historia de desprecio, el lema “yo sí te creo” representa una forma de restitución simbólica. Dice: “te veo, te oigo, tu palabra importa.”

“Negar el testimonio del otro es, muchas veces, perpetuar su dolor.”

— DesdeLaSombra

Escuchar no significa emitir juicio. Y aquí comienza la distinción clave que esta entrada desea examinar.

El riesgo de creer sin pensar

En la ética del discurso y la justicia, toda afirmación —por más dolorosa o íntima que sea— requiere ser examinada con cuidado. No para invalidarla, sino para entenderla. La compasión no está reñida con el discernimiento. Al contrario, la compasión auténtica exige responsabilidad: la de escuchar sin ceder al juicio apresurado, sin condenar sin pruebas, sin construir culpables sobre la base de simpatías.

El problema no está en la disposición a creer. El problema surge cuando esa disposición se convierte en creencia automática, irrefutable, incuestionable, y todo intento de análisis es leído como ataque o negación.

“La justicia no consiste en creer siempre, sino en escuchar siempre, analizar siempre, y decidir con criterio.”

— DesdeLaSombra

Empatía no es absolución

Creer no debería significar abolir el principio de presunción de inocencia. Las denuncias, sobre todo en casos graves, deben ser tratadas con seriedad, con protocolos, con investigación. Convertir la consigna en sentencia, sin espacio para el debido proceso, pervierte el ideal que busca defender.

No se trata de proteger agresores. Se trata de no sustituir un sistema injusto por otro igualmente dogmático. Así como no se debe ignorar a la víctima por proteger al agresor, tampoco se debe destruir al señalado sin base más allá de la palabra. El equilibrio es difícil, pero precisamente por eso es justo.

¿Cuándo deja de ser válido el “yo sí te creo”?

Cuando ya no es una expresión de disposición a escuchar, sino una afirmación de certeza sin prueba. Cuando se usa como herramienta de silenciamiento: “Si dudas, estás del lado del opresor.” Cuando se impide el disenso racional, y toda pregunta legítima se interpreta como ataque.

Una sociedad madura debe poder sostener al mismo tiempo la empatía con quien denuncia y el respeto por el derecho a defensa de quien es acusado. Lo contrario genera un ambiente de terror discursivo, donde nadie puede hablar sin ser linchado por sospecha de insensibilidad.

El efecto sobre la justicia

La imposición de creencias automáticas genera efectos colaterales:

- Personas inocentes pueden ser estigmatizadas injustamente.

- Denuncias falsas, aunque minoritarias, se vuelven irrevisables.

- Las víctimas reales pueden verse atrapadas en un discurso que las infantiliza, asumiendo que no pueden soportar el análisis o la duda.

Y lo más grave: la justicia, en lugar de ser el lugar donde se resuelven los conflictos, se convierte en un campo de batalla ideológico.

Discernimiento no es negación

Se puede creer a alguien sin asumir que tiene toda la verdad. Se puede dudar de un hecho sin negar la experiencia subjetiva del sufrimiento. Se puede cuestionar con respeto. La duda, en este contexto, no es falta de apoyo: es una forma de cuidado hacia todos los involucrados.

“Creer por reflejo es dejar de pensar. Y cuando dejamos de pensar, dejamos de ser justos.”

— DesdeLaSombra

¿Cómo actuar éticamente?

- Escuche con atención. Antes que nada, toda persona merece ser oída con respeto y sin interrupciones.

- No prejuzgue. Ni a favor ni en contra. Las primeras palabras no son toda la historia.

- Cuide el lenguaje. Evite afirmaciones absolutas si no hay certeza. “Me preocupa”, “quiero entender más”, “necesitamos saber qué pasó”, son formas más prudentes.

- Acompañe sin imposición. Apoyar a quien sufre no implica repetir lemas, sino estar presente con humanidad.

- Defienda el debido proceso. No como una traba legalista, sino como un principio ético que protege a todos.

Conclusión

Creer por reflejo no es sinónimo de respeto. En nombre de la justicia no se puede atropellar la justicia. El lema “yo sí te creo” puede seguir siendo un acto de humanidad, si se mantiene en el terreno de la escucha compasiva y no del dogma irrefutable.

Ser lúcido no es ser frío. Ser crítico no es ser insensible. Ser racional no es ser injusto. La justicia verdadera nace del equilibrio entre la razón y la empatía.

“Cuando la emoción reemplaza al juicio, la compasión puede volverse injusticia.”

— DesdeLaSombra

Referencias

- Arendt, H. (1963). Responsabilidad y juicio. Editorial Paidós.

- Nussbaum, M. C. (2006). Las fronteras de la justicia: consideraciones sobre la justicia global. Paidós.