Creer no debería significar imponer. Sin embargo, en muchas sociedades, la religión se ha utilizado como instrumento de dominio más que como camino espiritual. En lugar de nutrir el alma y fomentar la introspección, ciertas formas de fe se convierten en dogmas incuestionables que niegan la pluralidad y desprecian el pensamiento crítico.

“La espiritualidad que no permite preguntas no es fe, es miedo disfrazado de virtud.”

— DesdeLaSombra

El conflicto entre la fe y el razonamiento

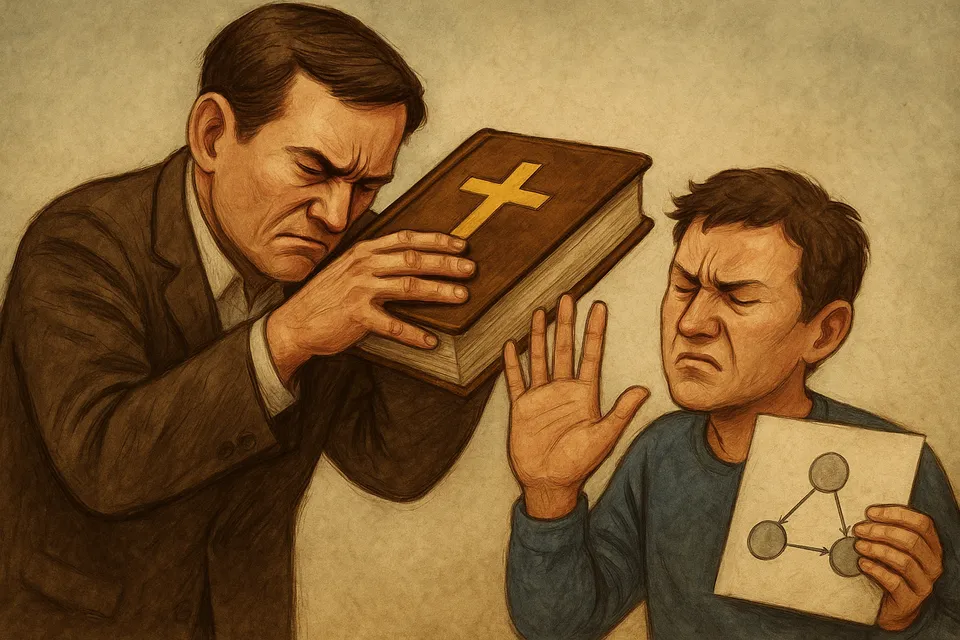

La tensión entre religión y pensamiento crítico no es nueva. A lo largo de la historia, las instituciones religiosas han ejercido un poder significativo sobre las decisiones públicas, la educación y la moral social. Lo preocupante surge cuando este poder se transforma en imposición: cuando una creencia personal se proyecta como verdad absoluta y se convierte en filtro excluyente de todo argumento racional que la contradiga.

En estos casos, no se trata ya de fe vivida como experiencia íntima, sino de dogmatismo: una postura que se blinda contra cualquier disenso, que se rehúsa al debate y que reacciona con hostilidad ante el cuestionamiento. Esto bloquea no solo la posibilidad de diálogo, sino también el desarrollo mismo de una conciencia ética basada en la duda razonable.

La fe como forma de violencia simbólica

Imponer una visión religiosa sin apertura al diálogo puede entenderse como una forma de violencia simbólica. El sociólogo Pierre Bourdieu explicaba que este tipo de violencia no es física, pero sí profundamente efectiva, porque obliga al otro a adoptar creencias, normas o valores sin haberlos elegido realmente.

Cuando una persona utiliza su fe como vara para juzgar al mundo, negando validez a cualquier forma distinta de comprender la realidad —sea científica, filosófica o incluso espiritual desde otra perspectiva—, está ejerciendo esa violencia: niega el derecho del otro a pensar distinto, a dudar o a simplemente no creer.

¿Qué sucede cuando la religión interfiere en lo público?

Uno de los dilemas éticos más urgentes ocurre cuando las creencias religiosas privadas interfieren con decisiones públicas. Por ejemplo, cuando se obstaculizan políticas de salud, educación sexual, derechos civiles o avances científicos en nombre de un dogma. En estos contextos, la evidencia empírica es desestimada y las consecuencias sociales se ignoran en función de proteger una creencia.

¿Puede una sociedad plural sostenerse si se privilegia una visión del mundo sobre todas las demás? ¿Qué ocurre cuando el conocimiento y la ética pública deben someterse a lo que se considera “pecado” desde una doctrina específica? Estas preguntas evidencian que la convivencia democrática exige límites a toda imposición, incluso la que se presenta en nombre de Dios.

¿Por qué se impone la fe?

Imponer no siempre es un acto de maldad, muchas veces es miedo. Miedo a que la duda erosione lo que se considera sagrado. Miedo a perder el control. Miedo a aceptar que otros caminos también pueden ser válidos. La certeza absoluta, cuando se convierte en escudo, suele esconder una fragilidad profunda.

También puede haber un componente cultural: en entornos donde la religión ha sido sinónimo de autoridad, cuestionarla se percibe como rebeldía o deslealtad. Así, se forma una cadena de obediencia no examinada, que transmite no tanto una fe sincera como un mandato social disfrazado de espiritualidad.

El respeto como virtud espiritual

Paradójicamente, muchas de las religiones que hoy se imponen fueron en su origen movimientos de resistencia, humildad y compasión. ¿Qué dirían sus fundadores al ver cómo sus enseñanzas son utilizadas para excluir, condenar o dominar?

Aceptar al otro —en su diferencia, en su duda, en su libertad— no contradice la fe: la enriquece. Una espiritualidad madura no necesita gritar para validarse, ni controlar para afirmarse. La verdadera profundidad espiritual no teme al pensamiento crítico: lo acoge como parte del camino hacia la comprensión.

Conclusión: fe sin imposición, diálogo sin dogma

La religión, cuando se convierte en herramienta de imposición, deja de ser un camino de sentido para convertirse en cárcel ideológica. Y como toda cárcel, no encierra solo a quien recibe el castigo, sino también a quien se cree carcelero.

“No hay fe más pobre que la que necesita silenciar a los demás para parecer verdadera.”

— DesdeLaSombra

Una sociedad libre no es la que elimina la religión, sino la que permite que cada quien crea o no crea, sin ser juzgado ni forzado. La libertad de conciencia es uno de los pilares de la convivencia ética. Defenderla no significa renunciar a la fe, sino dignificarla, protegerla del fanatismo y devolverla a su lugar original: el interior de cada ser humano.

Referencias

- Bourdieu, P. (1991). Language and Symbolic Power. Harvard University Press.

- Taylor, C. (2007). A Secular Age. Harvard University Press.

- Nussbaum, M. C. (2011). Liberty of Conscience: In Defense of America’s Tradition of Religious Equality. Basic Books.