El miedo al diablo no nació con el diablo. Nació con el hombre. Con la necesidad de explicar el mal, de darle un rostro y un nombre. En cada época, “Satanás” ha sido menos un ser y más un espejo: el reflejo de nuestros propios miedos, culpas y contradicciones. Pero ¿por qué aún, en pleno siglo XXI, la sola mención de demonios provoca inquietud o rechazo? La respuesta no solo está en la religión, sino en la psicología profunda del ser humano.

La construcción histórica del mal

Desde las primeras cosmogonías, el mal fue una fuerza necesaria para el equilibrio. En el zoroastrismo, Angra Mainyu se oponía a Ahura Mazda; en la tradición judeocristiana, Lucifer fue el ángel rebelde que encarnó la libertad castigada. Con el tiempo, las religiones monoteístas consolidaron la idea de un adversario absoluto: el demonio como encarnación del caos moral.

Esta narrativa sirvió como estructura de control cultural, moral y político. Lo “satánico” se volvió sinónimo de herejía, disidencia o pensamiento autónomo.

El miedo contemporáneo y la disonancia cognitiva

Hoy, aunque muchos se declaran alejados de las religiones institucionales, la sombra del demonio sigue activa en el inconsciente colectivo. Las películas, los sermones y los mitos populares han reforzado un miedo aprendido, profundamente emocional.

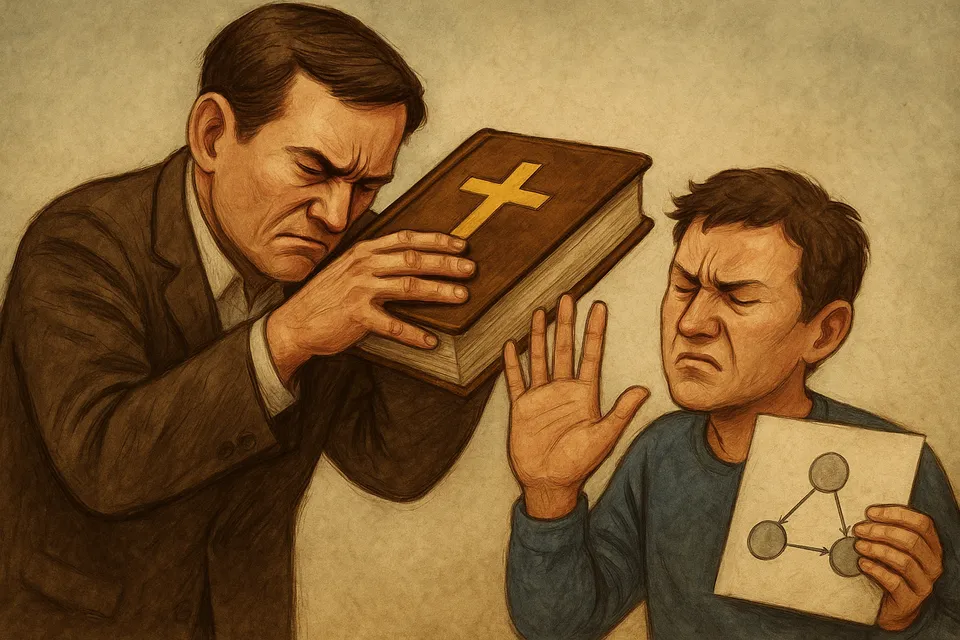

La disonancia cognitiva ocurre cuando nuestras creencias entran en conflicto con nuevas ideas que las desafían. Así, cuando alguien escucha hablar del satanismo filosófico —centrado en la autonomía, la razón y el rechazo del dogma— se activa una tensión interna: la mente racional puede entenderlo, pero la educación religiosa emocional lo rechaza.

- El miedo se asocia a símbolos aprendidos desde la infancia.

- La religión otorga sentido, y cuestionarla amenaza ese sentido.

- Lo desconocido se convierte en peligroso por falta de comprensión.

El símbolo del demonio como reflejo humano

Satanás, más que un ente externo, es un símbolo del cuestionamiento. Representa la caída, la duda, la voluntad de elegir. Desde una mirada jungiana, podría verse como la sombra: todo aquello que reprimimos y tememos de nosotros mismos.

El “miedo al demonio” es, en realidad, miedo a lo reprimido. A la libertad sin guía. Al caos interno que la moral pretende ordenar.

“El diablo es la personificación de nuestra propia capacidad de elegir el mal.”

— Carl Gustav Jung

Ética del símbolo y el dilema moral

El dilema no radica en creer o no en Satanás, sino en lo que representa.

¿Podemos reconocer el mal sin convertirlo en un enemigo externo?

¿Podemos aceptar la ambigüedad sin buscar un culpable cósmico?

El pensamiento crítico exige enfrentar la incomodidad: admitir que el mal y el bien son potenciales humanos, no fuerzas externas que nos manipulan.

Hacia una síntesis: del miedo a la comprensión

Superar el miedo implica reconciliarse con la sombra.

Comprender el satanismo como corriente simbólica y filosófica, no como culto al mal, puede ser un acto de madurez espiritual. En lugar de condenar, se trata de integrar:

- Reconocer la influencia cultural del miedo religioso.

- Comprender la función simbólica del demonio.

- Liberarse de la culpa heredada.

- Ejercer el pensamiento crítico como práctica ética.

Conclusión

El miedo al diablo ha sido, durante siglos, el miedo a mirar dentro de uno mismo.

Entender esa proyección es un paso hacia la libertad interior: no se trata de invocar demonios, sino de reconciliarse con ellos. Solo entonces, el símbolo pierde su poder, y el individuo gana el suyo.

“El infierno no está en otro lugar. Está en la mente del que teme.”

— DesdeLaSombra.

Referencias

- Fromm, E. (2015). El miedo a la libertad (13.ª ed.). Fondo de Cultura Económica.

- Jung, C. G. (2009). Aión: Contribuciones al simbolismo del sí-mismo. Editorial Trotta.

- LaVey, A. (2019). La Biblia satánica (5.ª ed.). Editorial Edaf.

- Ricoeur, P. (2004). Finitud y culpabilidad. Editorial Caparrós.

- Girard, R. (2012). Las cosas ocultas desde la fundación del mundo. Editorial Anagrama.

- Baggini, J. (2020). Cómo piensa el mundo: Una historia global de la filosofía. Editorial Paidós.