“La lucha por un territorio justo no puede basarse en la exclusión de quien solo busca vivir con dignidad.”

— DesdeLaSombra

La gentrificación es, sin duda, uno de los fenómenos urbanos más debatidos del siglo XXI. El desplazamiento de poblaciones vulnerables, la especulación inmobiliaria y la transformación estética y cultural de barrios tradicionales han generado reacciones intensas y legítimas. Sin embargo, en medio de este debate se ha gestado una tendencia peligrosa: culpar a personas extranjeras por un proceso sistémico, utilizando el argumento de la gentrificación como coartada moral para justificar la exclusión, el resentimiento y, en muchos casos, la xenofobia.

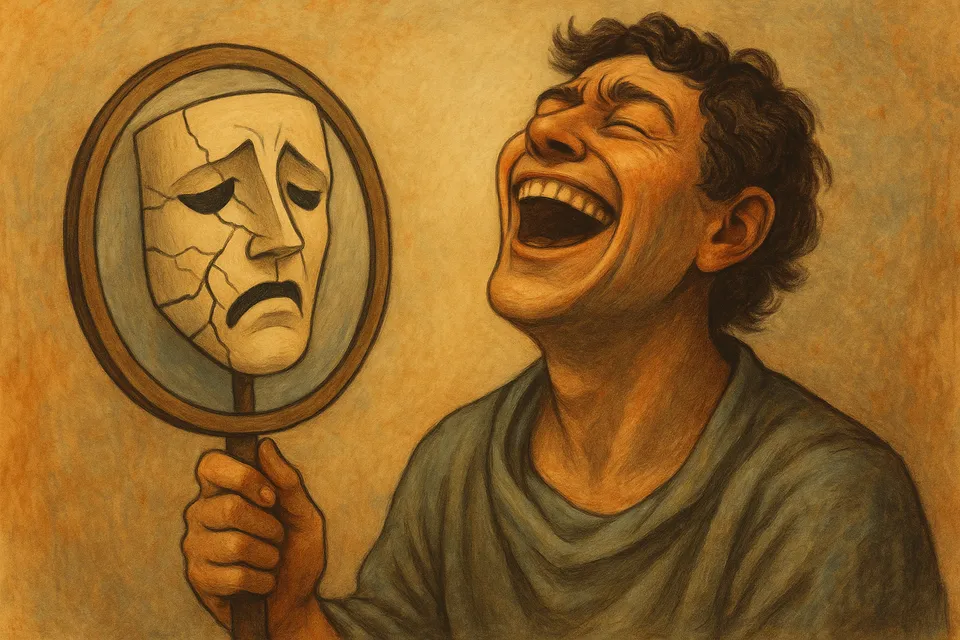

Cuando la crítica social se convierte en prejuicio

En diversas ciudades del mundo, desde Ciudad de México hasta Lisboa, desde Barcelona hasta Medellín, se ha normalizado un discurso según el cual “el extranjero encarece todo”, “nos quitan los barrios” o “ya no hay identidad local porque llegaron ellos”. Estas frases, repetidas con indignación, sugieren una aparente defensa del patrimonio cultural, pero en realidad muchas veces camuflan frustraciones más profundas: desigualdad, precariedad, falta de oportunidades y una creciente sensación de impotencia frente al avance implacable del capital.

Culpar al extranjero individual —al que alquila un apartamento, abre un pequeño negocio o simplemente decide residir en un nuevo lugar— es un error moral y conceptual. Es ignorar que la gentrificación no es impulsada por las decisiones de individuos aislados, sino por modelos económicos que convierten la vivienda en mercancía, por gobiernos que no regulan el suelo urbano, y por promotores inmobiliarios que se benefician de ese flujo de capital y personas.

La falacia del enemigo visible

Apuntar con el dedo al rostro visible, al recién llegado, al que tiene un acento distinto o una moneda más fuerte, resulta más sencillo que enfrentar las verdaderas causas. Pero esa comodidad discursiva tiene un precio: reproduce la misma lógica excluyente que supuestamente se quiere combatir.

“Cuando señalamos al forastero como culpable de nuestra miseria, olvidamos que el sistema que nos oprime es mucho más cercano y familiar.”

— DesdeLaSombra

El problema no es la persona extranjera que decide mudarse a un barrio, sino la estructura que permite que, al hacerlo, se desencadene una ola de desplazamientos y especulación. Es el sistema el que permite que, por ejemplo, un apartamento que ayer costaba 400 dólares hoy se alquile por 1.200, y no quien simplemente lo alquila en esa nueva condición.

Identidad cultural y cambio: ¿qué defendemos?

Otro de los argumentos más comunes en este debate es la “pérdida de identidad”. Pero ¿qué significa eso realmente? ¿Es acaso la cultura algo estático, que debe preservarse sin contacto con lo diverso? ¿No han sido todas las ciudades, en algún momento, producto de encuentros, mezclas y migraciones?

Idealizar lo “auténtico” también puede ser una forma de discriminación. Lo que se percibe como “puro” es, muchas veces, una construcción idealizada de un pasado que nunca existió. Los barrios cambian, las personas cambian, y en ese dinamismo reside también la riqueza de lo urbano.

Ética del cuidado y crítica estructural

Defender los barrios, proteger a sus poblaciones históricas y garantizar el acceso justo a la vivienda son luchas legítimas y urgentes. Pero hacerlo sin caer en la caza de brujas es un imperativo ético.

La crítica a la gentrificación debe ser una crítica al capital especulativo, no a quienes buscan vivir con dignidad. Debe exigir regulación estatal, protección de alquileres, planificación urbana inclusiva y políticas fiscales que desincentiven la expulsión indirecta de comunidades.

Si alguien decide mudarse a otro país y vivir en un barrio tradicional, no está cometiendo un delito. Lo verdaderamente criminal es permitir que la vivienda se convierta en un objeto de lucro sin responsabilidad social.

Conclusión

No se construyen ciudades más justas atacando a quien llega, sino cuestionando las reglas que hacen del acceso a la vivienda un privilegio. No se preserva la cultura aislándola, sino permitiéndole dialogar con otras.

Como sociedad, debemos preguntarnos: ¿realmente estamos defendiendo nuestros barrios, o simplemente proyectando nuestras frustraciones sobre quienes tienen menos poder para defenderse? La justicia urbana no puede basarse en el prejuicio, sino en el análisis, la empatía y la acción estructural.

“La ciudad no pertenece al que llegó primero, sino a quien la habita con respeto y conciencia.”

— DesdeLaSombra

Referencias

- Lees, L., Shin, H. B., & López-Morales, E. (2016). Planetary gentrification. Polity Press.

- Smith, N. (1996). The new urban frontier: Gentrification and the revanchist city. Routledge.

- Glass, R. (1964). London: Aspects of Change. In: Centre for Urban Studies (Ed.), London: Aspects of Change (pp. xiii–xlii). MacGibbon & Kee.

- Janoschka, M., Sequera, J., & Salinas, L. (2014). Gentrification in Spain and Latin America—A Critical Dialogue. International Journal of Urban and Regional Research, 38(4), 1234–1265.