“Usted no trabaja, está en la computadora todo el día”.

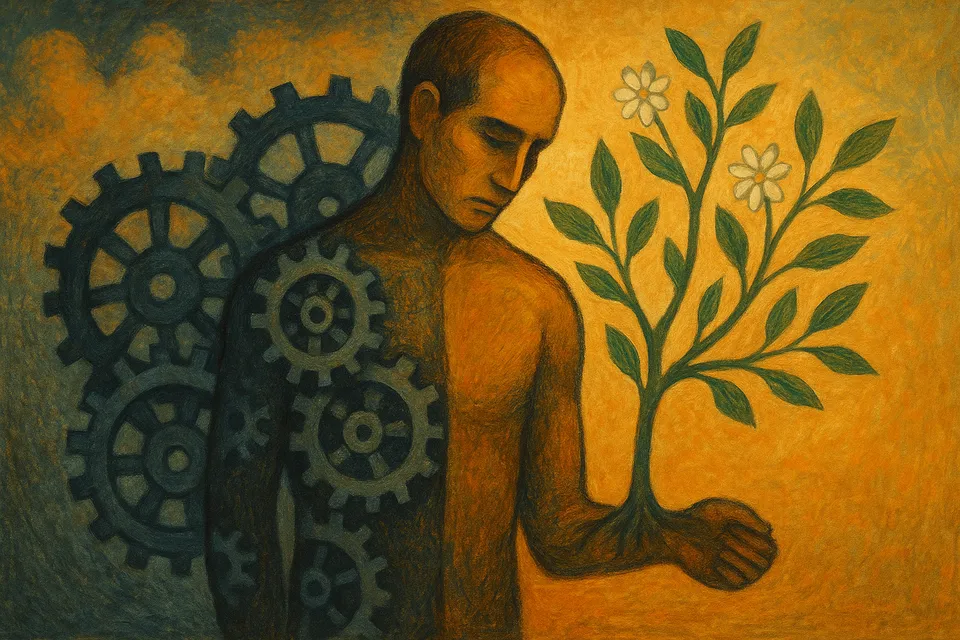

Frases como esta revelan una creencia profundamente arraigada en muchas culturas: la de que solo el trabajo físico —el que deja el cuerpo exhausto, manchado o sudado— es verdadero, legítimo o digno de respeto. En contraste, las labores que se ejercen desde el intelecto, la emoción o la creatividad suelen ser vistas con desdén, como si fueran pasatiempos cómodos disfrazados de empleo.

“El trabajo que agota la mente no deja marcas visibles, pero puede desgastar mucho más que el que agota los músculos.”

— DesdeLaSombra

Herencia industrial y cultura del cuerpo como medida del esfuerzo

Esta percepción no es nueva. Viene, en parte, de la lógica de la Revolución Industrial, donde el obrero físico era símbolo de producción, valor y sacrificio. El sudor se convirtió en sinónimo de mérito, y el desgaste corporal en prueba de entrega. Esta cultura del esfuerzo visible se perpetuó durante generaciones, asociando el trabajo a lo que se puede contar en horas de fatiga física, no en calidad de impacto o responsabilidad asumida.

A esto se suma una resistencia simbólica a valorar lo intangible: lo que no se ve, no se mide; y lo que no se mide, no se paga ni se respeta. En este marco, el psicólogo que escucha con atención, el docente que prepara una clase, el diseñador que afina una identidad visual, el programador que resuelve un algoritmo o el escritor que enfrenta el vacío de la página en blanco, no “hacen” nada en apariencia. Pero sin ellos, muchas estructuras que damos por sentadas se derrumbarían.

El sesgo que empobrece a las sociedades

Subestimar el trabajo no físico tiene consecuencias prácticas: salarios injustos, condiciones laborales precarias, desvalorización pública y desmotivación vocacional. En un mundo donde el conocimiento, la creatividad y la inteligencia emocional son clave para el desarrollo, seguir midiendo el valor del trabajo por la cantidad de movimiento corporal es no solo injusto, sino anacrónico.

Este sesgo también refuerza un clasismo silencioso: la idea de que solo los trabajos “duros” —es decir, físicos— son “reales”, mientras los demás son lujos de una élite. Pero la verdad es que la precariedad afecta a todos los oficios cuando no se entienden en su complejidad.

“No se trata de comparar cansancios, sino de reconocer dignidades.”

— DesdeLaSombra

¿Por qué cuesta tanto reconocer lo invisible?

Parte del problema es que el esfuerzo mental no tiene testigos. A diferencia del ladrillo, la zanja o la caja levantada, el pensamiento no se ve. Y lo que no se ve, suele pasar desapercibido. Así, se instala la sospecha: “¿Y eso es todo lo que hace?”, “¿Le pagan por eso?”, “Eso también lo podría hacer yo”.

Este desprecio simbólico empobrece el lenguaje laboral, reduce el reconocimiento social y deja a muchas personas atrapadas en la necesidad de justificarse: “aunque esté sentado, créame que trabajo”.

Del desprecio a la dignidad: cambiar la narrativa cultural

Necesitamos repensar la idea de esfuerzo. El cuerpo es una vía, pero no la única. El cansancio mental, la exigencia emocional, la presión creativa o la toma de decisiones éticas son formas igualmente válidas —y muchas veces más desgastantes— de trabajar. No se trata de enfrentar cuerpo contra mente, sino de integrar ambas dimensiones como complementarias.

Y también de abandonar la romantización del sufrimiento físico como única prueba de entrega. No todo lo que duele es valioso. Y no todo lo valioso tiene que doler.

Ejemplos que transformaron el mundo… sin levantar un ladrillo

- La teoría de la relatividad cambió la forma en que entendemos el universo, y Einstein la escribió con papel y lápiz.

- La estrategia de desobediencia civil pacífica de Gandhi no implicó trabajo físico, pero movilizó millones de conciencias.

- Miles de desarrolladores escriben líneas de código que dan vida a herramientas, redes, sistemas enteros… desde sus escritorios.

Si estas acciones no son “trabajo”, ¿qué lo es?

Conclusión: todo trabajo digno merece respeto, aunque no se vea

Es hora de ampliar el concepto de trabajo. Dejar de medir el valor por las manos callosas y comenzar a considerar el impacto, el compromiso, la responsabilidad y la ética. Una persona que enseña, escucha, crea, analiza o comunica con seriedad, también trabaja. Aunque no transpire. Aunque lo haga en silencio.

“El respeto al trabajo ajeno comienza cuando dejamos de preguntarnos cuánto se mueve, y empezamos a valorar cuánto transforma.”

— DesdeLaSombra

Referencias

- Arendt, H. (1958). The Human Condition. University of Chicago Press.

- Sennett, R. (2008). The Craftsman. Yale University Press.

- Standing, G. (2011). The Precariat: The New Dangerous Class. Bloomsbury Academic.

- Graeber, D. (2018). Bullshit Jobs: A Theory. Simon & Schuster.