En pleno siglo XXI, cuando los discursos oficiales proclaman la igualdad, la convivencia y la diversidad como valores incuestionables, el racismo no ha desaparecido. Ha cambiado de forma. Ha aprendido a disfrazarse, a susurrar en lugar de gritar, a instalarse en lo cotidiano con ropajes de cortesía o indiferencia.

Esta entrada propone una reflexión ética y madura sobre dos ideas que deben caminar juntas, aunque a veces parezcan contradictorias: el rechazo firme del racismo en todas sus formas, y el respeto incondicional por la autonomía de los vínculos humanos.

El racismo que no se dice, pero se siente

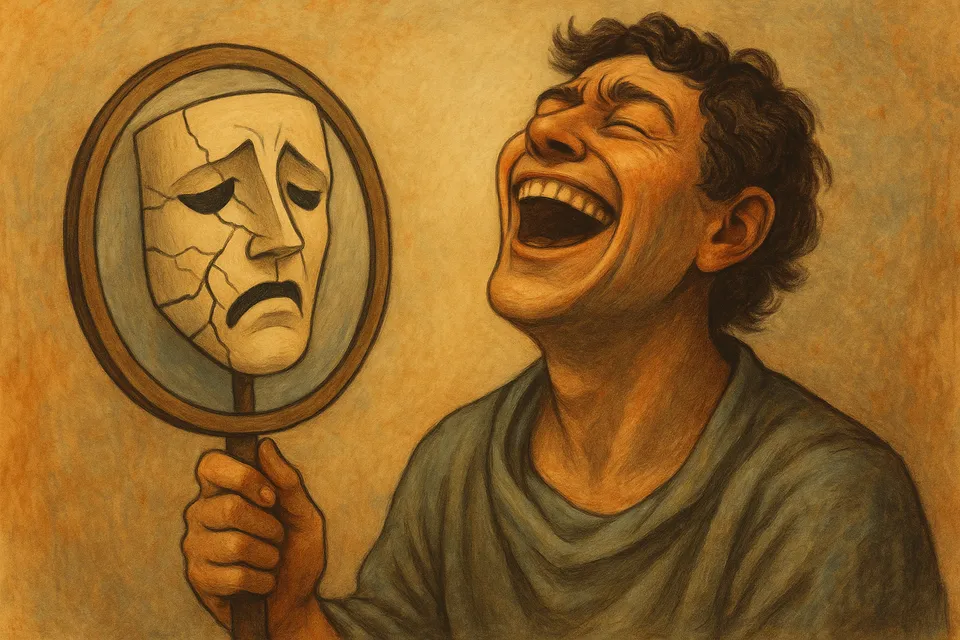

Hoy el racismo ya no se expresa con pancartas, insultos ni leyes explícitas —aunque en algunos lugares aún persisten formas abiertas—. Su rostro más común es el gesto ambiguo, la omisión calculada, el “no tengo nada en contra, pero…”.

Está en la elección de a quién se atiende primero, en el tono con que se responde, en la desconfianza ante ciertos nombres, acentos o colores. Está en los prejuicios heredados sin revisión, en las bromas que no se corrigen, en las oportunidades que no se ofrecen porque “no encaja”.

“El racismo moderno ya no se grita: se practica en silencio.”

— DesdeLaSombra

¿Por qué persiste el racismo?

Detrás de cada actitud racista suele haber miedo. A veces miedo a lo distinto. A veces miedo a perder privilegios. Otras veces, simplemente pereza emocional para cuestionar creencias heredadas.

También hay un componente identitario: para muchas personas, pertenecer a un grupo implica definirse frente a un “otro” inferior. Esa necesidad de sentirse parte de “los buenos”, “los correctos” o “los elegidos” se mantiene reforzando estereotipos ajenos.

El racismo se nutre de ignorancia, de comodidad moral, y de un deseo silencioso de mantener jerarquías que favorecen al propio grupo.

La ética del reconocimiento

El antídoto más profundo contra el racismo no es la corrección política ni el castigo moral, sino una ética del reconocimiento: la convicción de que cada ser humano tiene un valor irreductible, independientemente de su origen, color, acento o historia.

Este reconocimiento no se basa en la simpatía, en el acuerdo ideológico o en la experiencia compartida. Se basa en la dignidad. Y por eso es obligatorio. No se negocia. No se condiciona. No se omite.

“No hay que entender al otro para respetarlo. Basta con reconocer que su vida vale tanto como la nuestra.”

— DesdeLaSombra

¿Y si no quiero vincularme?

Aquí aparece una pregunta legítima: ¿se puede rechazar un vínculo sin ser racista? ¿Está obligado alguien a relacionarse con todos, a incluir, a convivir, a amar, solo para demostrar que no discrimina?

La respuesta es clara: no. La libertad de elegir con quién vincularse —en la amistad, el afecto, el trabajo cercano o el diálogo íntimo— es parte de la autonomía humana. Forzar vínculos como prueba de no discriminación convierte el antirracismo en una forma de moralismo vigilante.

Ahora bien, lo que vuelve racista a una decisión no es la selección en sí, sino el motivo:

- No es racista elegir no salir con alguien.

- Sí lo es evitar a alguien por su color de piel, suponiendo que eso lo hace menos digno, menos confiable, menos valioso.

La línea es sutil, pero crucial. La clave está en la intención y en la justificación ética.

El derecho a elegir no es licencia para excluir

Ser libre para decidir no implica derecho a despreciar, humillar, excluir sistemáticamente. Una cosa es elegir con quién compartir una cena. Otra, negar empleo, vivienda, servicios o ciudadanía por prejuicio étnico.

Por eso, es vital diferenciar entre:

- La autonomía personal, que protege nuestras preferencias en los vínculos afectivos y sociales.

- Y la discriminación estructural, que impide el acceso equitativo a derechos básicos por motivos raciales.

Confundir ambos planos es un error común: algunos condenan cualquier decisión selectiva como racismo, otros justifican su desprecio bajo el disfraz de “libertad”. La ética exige reconocer ambas distorsiones.

¿Qué implica una postura ética contra el racismo?

Revisar los prejuicios heredados: todos cargamos historias. Lo valiente es cuestionarlas.

Respetar sin vincularse: no todos serán nuestros amigos. Pero todos merecen dignidad en el trato.

No utilizar la diferencia como excusa: si la elección personal excluye sistemáticamente a un grupo, es tiempo de preguntarse por qué.

Evitar la corrección vacía: el antirracismo no se prueba con eslóganes, sino con actos.

Educar en reconocimiento, no en culpa: no se trata de culpar al que se equivoca, sino de invitar al que aprende.

Conclusión

Rechazar el racismo no exige forzar vínculos. Pero tampoco permite justificar decisiones basadas en el desprecio o el miedo disfrazado. La clave está en actuar desde el reconocimiento: toda persona merece ser tratada con la misma dignidad, incluso cuando no forme parte de nuestro círculo más cercano.

Una sociedad justa no se construye obligando a querer, pero sí obligando a respetar. Porque donde hay humanidad compartida, la indiferencia no puede ser ética.

“No se puede obligar a amar. Pero sí a reconocer. Y en ese reconocimiento empieza la justicia.”

— DesdeLaSombra

Referencias

- Appiah, K. A. (1992). In My Father’s House: Africa in the Philosophy of Culture. Oxford University Press.

- Nussbaum, M. C. (2006). Las fronteras de la justicia: consideraciones sobre la justicia global. Paidós.

- Taylor, C. (1994). El multiculturalismo y la política del reconocimiento. Fondo de Cultura Económica.